筋違いなどで首の動きが悪い時、痛みのある患部ではなく、離れた場所に刺すと効果がある場合があります。このやり方は「運動鍼(うんどうしん)」と言います。

手の甲の指の関節の間や足の甲の関節の間に痛みが出る人が多いので、圧痛反応がある人にはこの方法を行います。運動鍼の反応点はいくつかあるので、患者さんの痛む所によって場所を特定します。

鍼を指すと、首を曲げると痛かった方向にも動かせるようになって可動域が広がります。それを利用して首を動かしてもらいます。軽症の筋違いだとこれだけでも良くなるので、こちらも驚く事があります。慢性的に肩こりがある人の場合は残念ながらそう簡単にはいかない場合が多いです。

運動鍼は首、肩、腰に多く行われます。

余談ですが、筋違いのような首の痛みのことをフランス語で「Torticolis」 と言います。「トるチ コリ」

※ フランス語のRの音を日本語表記で音にするのは不可能なので「る」と書いています。

「トル チ コリ」という音の響きが面白くてすぐに覚えました。最初に聞いたのは患者さんではなく、日常生活の中でした。

たまに筋違いではなく「Torticolis」と言いそうになります。

・EDO鍼灸の首肩の施術方法

令和2年2月5日(水)19:30~20;42 にNHKにて、鍼の特集が放送されます。

今回は、“冬のお悩み”一挙解決SPというタイトルです。

前回放送時には、番組を見て鍼を受けてみようという患者さんが当院にも多数いらっしゃいました。

鍼灸は知っていても、施術を受けるまでの敷居が高いようで、みなさまに、鍼灸の事を理解していただき、鍼を受けてみようというきっかけになれば、幸いです。

前回放送分には、私の卒業した学校で、教鞭をとられていた、粕谷先生が出演されていました。こちらもご覧ください。

前回再放送は、2/1の16:05からです。

1月20日は大寒、1年で最も寒いといわれる頃合いです。東洋医学では寒さにより体が冷やされている状態(寒邪)は、血の巡りを滞らせる(瘀血:おけつ)原因になると考えます。瘀血になると手足の筋肉の引きつりや痛み、関節のこわばりや伸び縮みしにくい等の症状が現れやすくなります。

今は冷えによる不調を感じなくても、加齢とともに症状が現れる始めることはあります。自分には関係ないと思わずに、寒さ対策は忘れずに行いましょう。

曲池(きょくち)

肌荒れや乾燥肌などの肌トラブル解消や、腸を活発に動かしてくれるツボです。肩コリ、目の疲れなどの治療にも使われています。 肘を曲げた時にできるしわの先端、外側(親指側)にとります。

今年は何か新しいことにチャレンジしてみよう!と思い立ち、生まれて初めての陶芸体験をしてきました。

ご飯茶碗の作成と素焼きした湯呑みに好きな絵柄を描く、と体験です。

まず、ご飯茶碗は手びねり(玉作り)という技法でつくりました。丸く固めた土をロクロ(手動)の上に置き、土の真ん中に穴を開け、ロクロを手で回転させながらその穴を広げ、さらに土をつまみながら少しづつ器の大きさに変えていく…という作り方です。

先生は簡単そうに作るのにいざやってみると、これが難しい。ご飯茶碗の形からはどんどん遠ざかり、すっかりただの灰色のお皿になりました。湯のみの絵付も思っていたような線がかけずかなり苦戦。

同じ手を使う作業とは言え、初めてのこととなるとこんなに難しいとは…。

しかし、粘土を触るのも絵をかくのも久しぶりで作成している間はとても楽しく夢中になれ、集中力も高まり気持ちもリフレッシュできました!

気持ち新たに今年もより良い鍼灸治療ができるよう精進していきたいと思います。よろしくお願いします。

中国から鍼が沢山やってきました。

私たちは色々な種類の鍼を使ってお身体に鍼を刺しています。

日本の鍼も使いますが、中国の鍼も使います。

中国の鍼も色々なメーカーのものが出ています。昔いた職場で「日本で買える中国鍼」を購入して使ったことがありますが、どうも針先が痛いのです。中国で買ったあるメーカーでも針先が同じ痛みのものがありました。

今回買った中国針は鍼の操作もしやすいですし、針先の問題もありません。中国の病院に行くとその先生の好みなのか、病院ごとに鍼が違っています。日本の鍼のメーカーも沢山あって、鍼灸師ごとに好みがありますから、同じですね。

下の写真は2018年3月に天津の病院に研修に行った時に撮ったもの。

私が使っているのと同じ鍼です。

ちなみに、中国では病院内で鍼が買えるところが多く、患者側に鍼を買ってくるように言われて必要な鍼を患者さんが買ってくるシステムの所も結構あります。そういう病院では患者さんが自分で買ってきた鍼を使って治療をされます。少なくとも鍼の衛生面では安心です。

そのせいか、中国では病院の近くの薬局でも鍼が買えるところが多いです。病院近くの薬局で鍼を買おうとしたら、10本入りで売っているものしかなく、おかしいなと思ったことがありますが、中国では患者側が鍼を買って持っていくという話を聞いて納得しました。

道具は大事です。鍼にしろ艾(もぐさ)にしろEDO鍼灸治療院に来て下さる患者様のために良いものを入手しようと思います。

長い方だと、9連休のお正月休みが終わり、今週から仕事ですね。

お正月は、寒さもあり、横になっていたり、炬燵で駅伝を見たりと、じっとしていることが多いため。

腰の調子がいまいちな方が多いです。

横になってたり、床に座っていたりする時間がながいと、腰や股関節周りの筋肉が硬くなってしまいます。

また大掃除で普段しない動きをしたためにぎっくり腰を起こしている方が目立ちます。

お正月でぼ~っとした体を、鍼灸でケアしましょう!

長いと思っていた正月休みもあっという間に終わりますね。今年もどうぞよろしくお願いします。冬至(12/22)から始まる27日間に身体に不足しているものを補っておくと(補益)、病気や痛みなく、健康な一年を過ごせると言われています。冬に不足するもの、つまり身体をしっかり温める事が来年の糧になります。

太溪(たいけい)

内くるぶしとアキレス腱の間の凹みにあるツボ。代謝を上げて、身体を温め、冷えや浮腫を改善させる時に使われるツボです。

まだお灸を試したことがない方はこの機会に是非お試し下さい。カイロでも温めは可能ですが、就寝時の使用による低温火傷にはお気をつけ下さい。

小守

健康と美容は表裏一体の関係にあり、

人間の美は健康を基礎として成り立っていると考えます。

そのため、EDO鍼灸治療院の美容鍼灸では、

顔面部局所の状態だけではなく心身の健康状態も重視し、

それぞれの状態に応じて身体のバランスをととのえていくためのお身体への施術も行います。

顔面部の、しわ、たるみ、にきび、くま…などの改善に加え、

頭痛、顎関節症、眼精疲労、首こり、イライラ、不眠…などのお悩みを改善することにより、

お肌の状態がより良くなります。

当院の美容鍼灸は、お悩み等に合わせて選んでいただけるよう、3つのコースを用意してございます。

1.ポイント治療・・・40分 お顔中心の施術 初回分析料+施術料6,050円 7,050円

2.レギュラー治療・・・60分 お身体への鍼灸+お顔の鍼 初回分析料+8,800円 9,800円

3.スペシャル治療・・・90分 全身の鍼灸+お顔の鍼 初回分析料+11,550円 12,550円

*初回分析料 2,750円 → 1,000円 ネット割引

どのコースにすれば良いのか?

などご不明なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

なにかと慌ただしい年末、

鍼灸治療で快適に過ごしましょう!

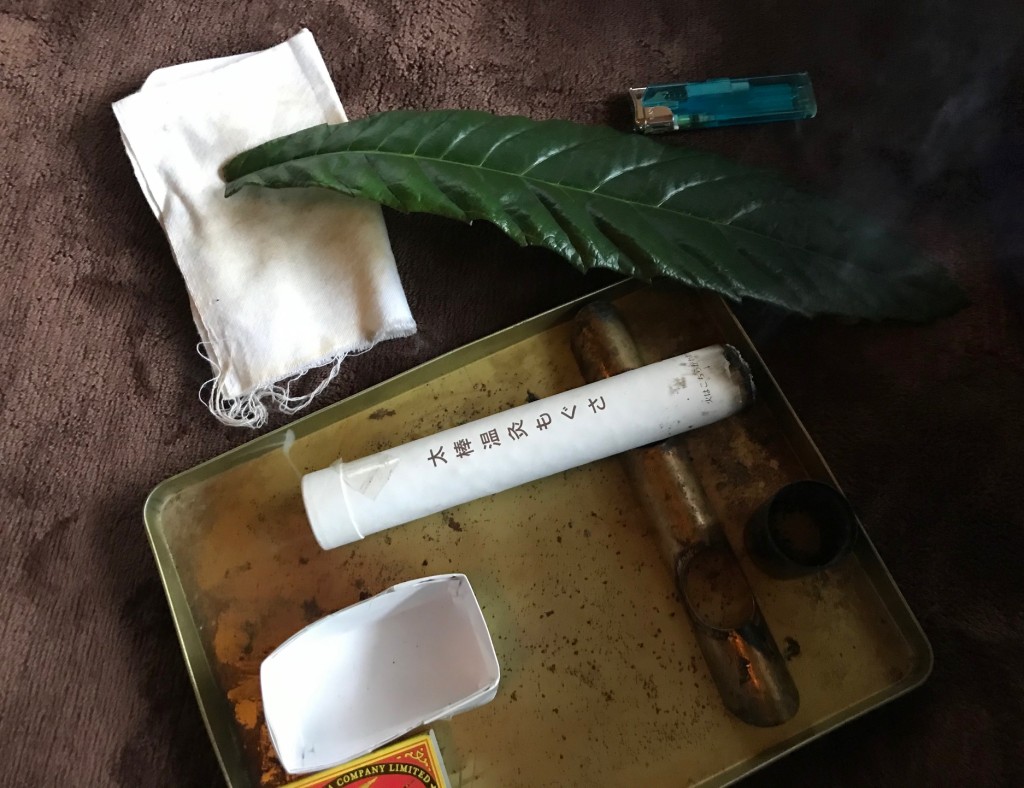

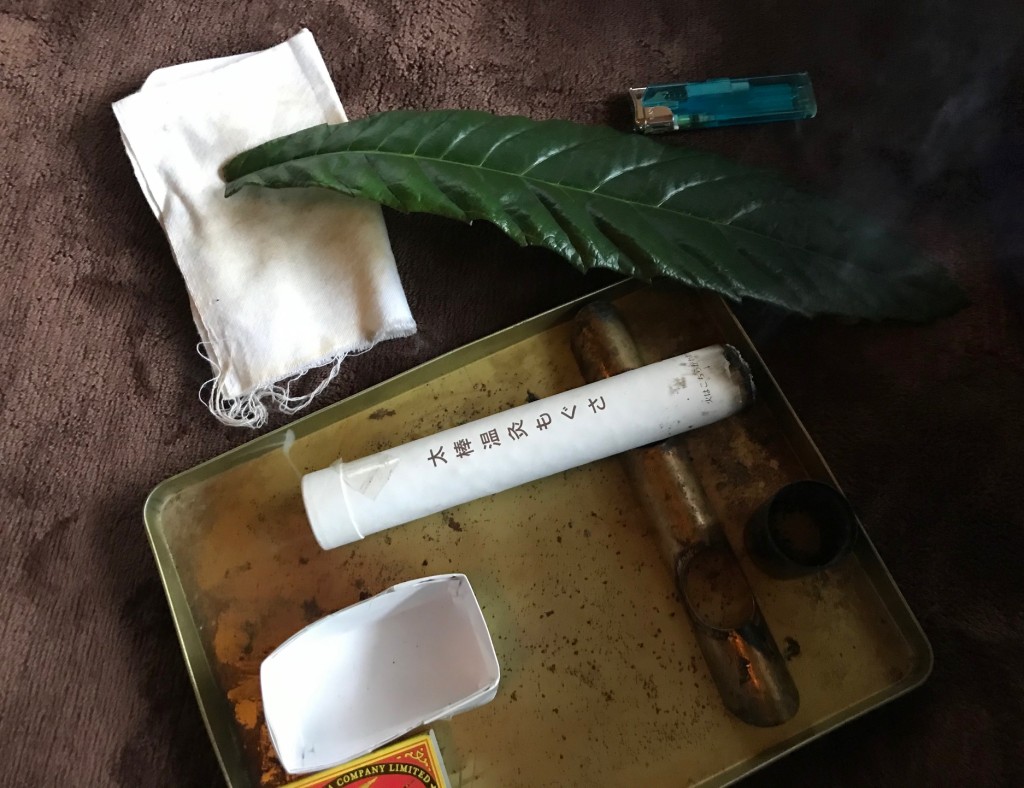

先日、枇杷葉灸の自然療法の勉強会へ参加してきました。枇杷の葉を使ったお灸の治療です。

私も「枇杷の葉エキス」でお灸をしたことはありますが、本物の枇杷の葉を使ったやり方を体験したことはありません。今回は友人の鍼灸師がセミナーに誘ってくれてラッキーでした。

枇杷の葉をガンの疼痛緩和に使うのは鍼灸師の間では結構知られています。

ガン以外の効果もありますが、癌の疼痛緩和で有名になってガン患者さんが沢山行く鍼灸院もあります。

実は、私が行ったセミナーにも癌患者さん達ご本人が参加していました。やり方を覚えて家で家族にやってもらう為です。通常のセミナーには医療関係者ばかりが来るものが多いので、 サービスを受ける側の方々が 参加されていた事がとても勉強になりました。

鍼灸師ではない方々がお灸が燃えているのを見てこんな反応をするんだな、というのも見ていて楽しかったです。

枇杷の葉はお灸だけではなく、粉やお茶として摂取する方法もあります。痰を除いたり、炎症を取る作用があるので、辛夷清肺湯という鼻詰まりの漢方薬などに入っています。

枇杷葉灸の効果はなんでしょうか。先生の説明を下にまとめます。

1. まず、枇杷の葉の薬効を皮膚から入れることができること 。(枇杷葉茶や枇杷葉粉の内服とは違う作用を体に及ぼします)

2. お灸はヨモギの葉を使った艾(もぐさ)を使うので抗がん 効果がある

3. 棒級を使うので遠赤外線で体を温め、体の深部体温を上げる

4. お灸によって血流が良くなることで、代謝を良くして解毒作用を上げる。特に肝臓の解毒量が増加する。

EDO鍼灸治療院ではあまり癌患者さんが疼痛緩和の為に来院することはありませんが、癌患者さんが多く行く治療院では毎日やっています。枇杷葉灸の経験豊富な鍼灸院を紹介できます。知りたいという方は申し出てください。

中島

中島

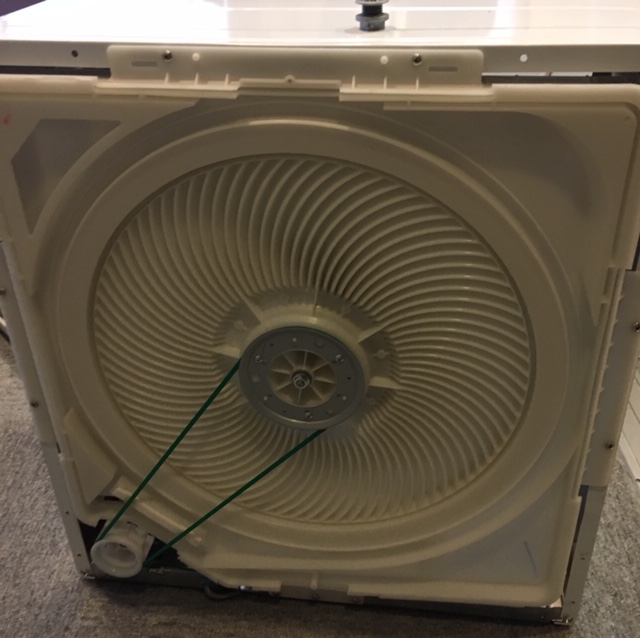

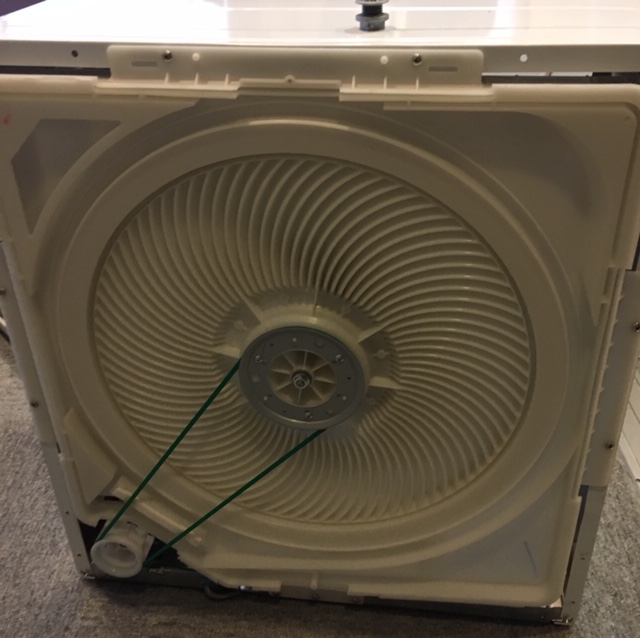

乾燥機がフル稼働していますので、時々音を上げます。

その度に、メカニック西村が修理をおこないます。

ベルトを変えればたいていOKですが、今回は熱を排出するファンの回転軸部分が摩耗してダメになっていました。これで交換2回目です。

交換自体は、一か所以外は+ドライバーで分解でき、それほど難しくはありません。素人作業で1時間ほどでです。

家電は意外と、簡単な修理で治ることが多いです。使い捨てはやめて、エコな生活をしたいものですね。

人間の身体も、機械みたいに、原因がはっきりしていれば良いのですが、そうはいかないのが悩ましいところです。

ダメになった熱交換ファン、軸部分の摩耗により、回転が重い 埃まみれ

新品のファン、回転がスムーズ、丸ベルトも新品に